DAW武者修行7日目

修行とは名ばかりで、DAWに関することをただただひたすら書いていく。

まるで風来坊のごとく。

「風が強くなってきた、こんな時こそ鍋パーティしたい・・・」

今日は作曲を向上させるためには何をすべきか!

一見シンプルに見えてディープな話。

それは持論だが

「自分の作りたいもの、好き嫌いをハッキリさせること!」

つまり「自分を知れ!」ということだと思う。

たった今、それについて名言を吐いたギタリストの言葉を思い出した。

なのでそれも絡めて書こうと思う。

ちなみに自分の好きなこと分析でもあるから、かなり内容は逸れていくし、余計なことを書く恐れがある。

あらかじめそれは書いておく。

「あの兄ちゃんやっと行ったか、ほんとによー喋るやっちゃったなー」

「・・・まぁいなくなったらなったでちょっと寂しいなw」

目次

あるギタリストが言ってたシンプルな一言

ある超絶ギタリストが言っていたシンプルな名言があって、生徒が「どうやったら曲のクオリティが上がりますかね?」って。

その返しが

「自分が好きなアーティストのCDと同じにするだけ」

まぁそれが難しいんだけど、って話ではあるんだけど、これはその通りだと思うんだ。

このギタリストが言いたかったことは、そう言った極端な事実はもちろんだけど、そのためには自分で色々と試行錯誤しろ、ってことを結局言いたかったんだと思ってる。

だから漠然とした質問をするな、ってことなんだろうね。

熟練してくるほど、質問をしてくる人の質問の仕方や内容でその人のことがだいたい分かってしまう、というのはあると思う。

どうやったらクオリティが上がるのか、っていうのはあまりにも漠然としている。

質自体を上げれる要素はたくさんあるはずだし、ジャンルや目指してるものでももちろん違うはず。

先日散々書いた「良い曲と感じる要素」の話も絡む。

それは、自分が好きなアーティストの曲に関しては、無条件で高評価してしまうという現象がある。これは私ももちろんある。

懐古主義と言われても仕方がないが、ファミコン、スーパーファミコン、プレイステーションとゲームをリアルタイムで遊んできた。

昔のゲームは良かった、そう言いたくなる人も多いが、それは事実である。

ただ、それは経験した人にしか理解し辛いこと。

もちろん、今のゲームでも楽しいものは楽しい。

「これめっちゃいい曲なんですよ!聞いて!」

「あ、うーん、確かにいいね〜汗」

自分がなぜ好きか嫌いか、イマイチかを考える

人に何かを勧められるもの、やはり各々で曲体験が違うので、曲を聞いてもイメージできる世界観が全く違うんだ。

これが基準値と期待値で言う、期待値の話だ。

(もちろん、言うまでもなく確率論の期待値の話ではない)

話を戻すが、

その超絶ギタリストが言いたかっとことをもう少し深掘りすると、

「自分の本当に好きなものなら、もっと追求することができるだろ」

という具合だと思う。

つまり、

「その音源なりCDに近づける努力をお前はどれだけしたんだ?」

という厳しい意見である。

ぶっちゃけ、人に「これは名盤だから聴いとけ」と言われたところで、それはその人にとって絶対に良いとは限らない。

好き好みはもちろん、経験やタイミングも絡むからだ。

だけど、それだけ名盤ってことは、多くの人が共感できたという内容なのは間違いない。

その時代ごとに新しいジャンルを生み出した名盤、自分がやりたいジャンルを見つけた時にそれらは見方が変わると思う。

西暦を重ねるごとに曲やコンテンツは増えていく。

だから良いと思う曲など、その時代によって違って当たり前。

その時代にはそれしか良いものがなかったんだから。見方や価値観が違う。

人間が評価する限り、人間社会や本能に基づいた普遍性があるということだ。

そのレベルで無理に好きになる必要はないけど、何で売れたのか、とかを考えてみることは重要なんじゃないか?という。

そこにはトレンドなどの時代背景も当然絡んでくるし、マーケティングのやり方ももちろん絡むと思う。

ただ良いものを作れば良いという話ではない。

「兄ちゃんのカバンに盗聴器を仕掛けたんだが、相変わらずだな・・・」

基準値と期待値の混同

評価というのは、前回も書いたけど「基準値」と「期待値」があると思っている。

まず曲だけで言えば

基準値は「誰が聴いてもひとまずプロの音だな」って認める最低限のクオリティ

期待値は「その内容が自分の好みかどうか(音源、ジャンル、メロディやアレンジなど)」

これらが組み合わさって個人的な作品の評価となる。

正直、期待値と言うのは適正ではない気はするけど、そこはイメージで!

だが、人は曲だけでなく、それを作っている人、歌っている人、どんな作品に関わっているかなどで、評価を変えざるを得ない。

それら全てひっくるめて評価だから。

そこで、基準値と期待値が混同する。

混同して評価してしまう人もいるんだけど、まぁ普通はそうやって一緒に混ぜて評価する。曲には、曲自体の質に加え、自分なりの好きな理由があるからだ。

かっこいい人が歌ってるから、可愛い人が歌ってるからそのイメージが曲の世界観をより増大させる。など。

そこで、

自分が好きでも嫌いでもないものに対しては、冷静な評価を下せる、んだと思う。

しかし基本的に、

人はその媒体に触れれば触れるほど、好きになるという真理がある。

ゲームをしまくって、ゲーム内の音楽を聴きまくるから好きになっている、という具合。

つまり、どれだけ聴かせれるか、という聴かせた人勝ち!なんだ。

私がゲーム音楽を無条件に好きと言うのもその類。

それは私自身の実体験に基づく揺るぎない価値観、そして個性だと思う。

それによって、盲目になっている部分もある。

要はゲーム音楽ヒイキだろって。でもそれが個性だ。

メタル好きからすればメタルと聴いただけで、ツーバスってだけで基本的に基準値が上がるんだな。

プログレなら変拍子とかメロトロンとかMinimoogとか好きな奴からすればそれだけですでに基準値が上がってるんだな。

このように、もう期待値が基準値になってる奴もいるし、その辺の細かいことはいい。

自分なら、ゲーム音楽だったらすでに基準値が80の可能性もある。

そう、好きなジャンルってだけで固定値のスタートが違うんだ。

可愛い女の子だからって基準値が80になっていて、曲の好みとかがあと20くらいしか残されてないような奴もいる。つまり、可愛ければなんでもアリっていう見方の人。

もはや評価のしどころが人によって崩壊してるのは明らかだろう。

だからレビューとかは荒れるんだ。マーケティングとか戦略がどうとかって。

曲はダメとか歌は下手とか、そういう部分でしか評価しない人はいる。

そう、あくまで50/50だったはずなのに。

ごめん話が思いっきりそれた、

やはり、作品にマッチングしているかどうか、というのも作り手が決めることではあるけれど、それ含めて評価するのはユーザーなんだ。

だからユーザーの評価が全て、となってしまう。

イメージ戦略とは、それを踏まえたマーケティングなのだろう。

だから、好きなものを追求するときに、自分が曲だけ聞いて好きになったのか、そのアーティストの人物像や、キャラ、バンドの雰囲気も好きだったのか、それも考えた方がいい。

今度自分で曲を表現するときに、曲以外の要素を剥がされても自分の評価は揺るぎないものなのか、という疑問が残る。

曲だけで勝負する人もいれば、バンドという形で勝負する人もいるじゃん?

バンドで何かを表現しようとする人であれば、曲調や技術はいいけど、メンバーの容姿とかがキャラクターがそれに伴ってなければ、観る人が求める世界観とは程遠いものが出来上がっている可能性もある。

曲やクオリティはいいはずなのに、なんで人気でないんだろう?って

バンドの成功はそれほど難しいのである。

それに気がつかないと、

自分は「成り切れないものに。中途半端になろうとしていないか?」ということ。

成りきるなら、とことん成りきらないとダメだ。

まあバンドのダメ話は止まらんから別の機会にする。

例えば私でいうと、

ドリームシアターが好きすぎて、それになりたかった、そんなバンドにしたかった。

それは誰が考えても200%無理なんだが。

そんな理想が余計に評価を高めていた。自分たちは夢中なわけだ。

実際、今でも好きなんだけど、もうバンドはやってないから、そういったレベルの好きさは消えたわけ。熱が冷めた。

表情とか仕草とか、これを弾く前にこういうポーズをとる、みたいなレベルも好きだったから、好きレベルがキチガイだったというわけだ。でも今でも好きは好きさ。

怖いけど、世の中に発信するということはそういうことなんだと思う。

好きだと追求出来ることが増大する

「好きなことを明確にする」ということが表現のスタートと題した。

かなり話が逸れたからそろそろまとめたいが、

冒頭の超絶ギタリストの名言に戻ってくる

「自分が好きなアーティストのCDと同じにするだけ」

表現とはその「旅の始まり」という話なんだ。

最終的には、

自分の表現する音楽、したい音楽とは、おそらくその好きな人とは少なからず違う道になる。全く同じはないだろう。

だが、スタートはそこ!なんだ。

それは「憧れ」である。こんな曲つくりたい!って。

そこにまずは全力で向かっていく!

まず好きじゃないと全力出せないからだ。

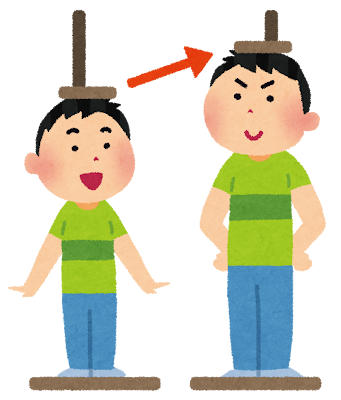

全力で試行錯誤する。そこで基本レベルを底上げする。

まさに精神論、根性、継続力の話である。

その途中で

「あ、俺はこっちかも。。。」

ってなっていくんだと思うし、自分もそんな感じなんだ。

だからまずは「好きなものを明確にする」ってのが成長に一番大事なことだと思う。

スピードが違う。ストレスがない。目的がハッキリしている。

途中で道が違えど、そこまでして好きだったものは、最後まで自分の中に残る。

それがいつか表現に出てくる時もあれば引っ込む時もある。

抑えられない時もあるだろうさ。

「あ〜やっぱりヘヴィなサウンド入れちゃったわ〜」って。

自分が好きなものは売れないかもしれない。

それで自分の好きなものを変更しようとする人は、好きなことを表現するよりも「売れたい」んだと思う。

私はバンドをやっている時そうだった。

本当はプログレメタルをやりたかったけど、そんなんじゃ日本で売れないからポップスにしようって誰かが言い始めた。

「だろうな、わかったよ」って。

結果どうなったか?

どっちでも結果を出せず、本当に好きになれずバンドは解散だ。中途半端な気持ちで。

それで売れれば良かっただろうが、当然、そんなんで売れるわけがない。

好きでもないことをやったのに売れもしない。

一番最悪なパターンだろう?

それなら好きだったプログレメタルをやって、それを本当に好きな人に届ける方がまだマシだったというわけだ。

もうプログレメタル熱も冷めてしまったが、ヘヴィサウンドで多彩なジャンルを扱う、という面で、自分はサウンドトラック、ゲーム音楽というジャンルでそれを昇華しようと考えた。

ドストライクだった。自分の道を見失うところだった (あの暗黒時代)

なんやかんや今につながるというわけ。

好きなやつはどう転んでも、最後にはそれしかやらないからだ。

終わりに

自分がやりたくないことをやるのはただのストレスでしかない。

それはブログも同じだ。

かといって、全く需要のないことを続けていくのは正直な話、無理だ。

正直な話、もはや基準値とか期待値の部分は色々な意味で矛盾崩壊してるが、言いたいのは「自分がその作品をどう評価しているのかの分析」だと思ってる。

好き嫌いは変動する。

それでも、表現するなら自分の好きなものを見つける必要がある。

やはり、色々な自分が好きそうな要素が、うまく重なる部分を見つけることが大事。

そのためには、好きなことをまずできる限り明確にする、ということ。

紙に書き出してもいい。自己分析だ。

だんだんと武者修行らしくなってきた。

やはり続けていくことが大事なんだ。

だんだんとブログが「それらしくなってきた」と言うか。

武者修行はまだまだ始まったばかり

「もう5000文字が普通になってきたな」